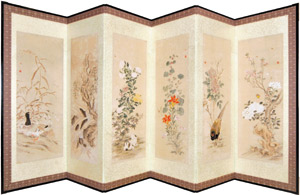

「六曲一双 屏風絵」 1

左の写真の屏風絵は、江戸時代の書家「森五石」氏(豊後日田隈町)が書いた山水画です。

森五石は、日田画壇の基礎を開いたと云われています。

長男、森春樹は、有名な書家田能村竹田の兄弟子にあたる書家だったと云われます。

我が家の先祖(黒川金右衛門)が、親交のあった森 伊左衛門家より絵を購入、表装して【屏風絵(びょうぶえ)】にしたようです。

2005年(平成17年))新たに表装替え。

「六曲一双 屏風絵」 2

*森 五石

1747〔延享四年〕〜

1822〔文政五年〕

日田隈町の豪商鍋屋。本名は森常勝、長子は森春樹。

57歳の頃、春樹に家督を譲り町年寄役を務めた。

後年、田能村竹田とともに社をはじめ、地元の日田画壇の基礎を起こした。

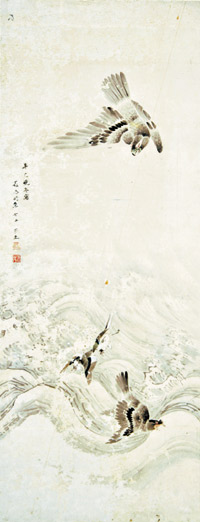

(屏風絵の中の1枚)

左の写真は、百合の花でしょうか。

花びらの赤が鮮明に描かれています。

また、その他にも淡い紫や濃い紫色の花も描かれています。

その花の周囲を、2羽のすずめのような鳥が、飛び回っているようです。

(屏風絵の中の1枚)

左の写真は、キジの様です。

すぐそこにいるかのような、鳥の様子がいきいきと描かれています。

真近で見れば見るほど、鳥の目の表情が、まさに生き生きとしていて、本物のキジに睨まれているように見えます。

改めまして、画家の技術の高さを感じます。

(屏風絵の中の1枚)

左の写真は、屏風の中の1枚の絵で、鵜でしょうか、走り回っているようにも見えます。

追いかけられているかのようにも見え、そんな様がリアルに描かれています。

(屏風絵の中の1枚)

左の写真は、屏風の中の1枚の絵です。

白や紫、黄色の花が描かれています。さて何の花でしょうか。

また、花の下には猫が横たわっていて、花を見上げています。

猫が見上げたところの花の枝には、なんとカマキリが止まって私たちの方を見ています。

とてもリアルに描かれているとともに、こうした登場人物を絵にした画家の趣の豊かさに改めて感銘を受けます。

(屏風絵の中の1枚)

左の写真は、屏風の中の1枚の絵です。

作者の表記に「晩年鶯」という記入があります。絵の様子から見ても、冬の季節感が感じられ

ます。

特に、冬の厳寒が表現されているように感じられます。

画家の、表現力に感銘を受けます。

(屏風絵の中の1枚)

左の写真は、屏風の中の1枚の絵です。

「枇杷の実」や「アヤメ種の開花」そしてとても「きれいな鳥」などが鮮やかに表現されています。

とてもきれいです。

何度見ても、画家の趣の豊かさ、そして表現力が鮮やかです。

とても感銘を受けます。

愛宕様(あたごさま)

ご先祖(金右衛門)が、我が家の北側の山頂にお祭した、愛宕様です。

江戸時代に建立されたものです。

愛宕様は火の禍除けの神様として、毎年4月24日に集落の皆様と一緒にお祭りをしていたといいます。

愛宕様(あたごさま)の

石灯篭

天保12年11月吉日に建立されたと記されています。

昔から我が家にある、石を刳り抜いて造った溜池で、「ふないご」という通称で呼んできました。

江戸時代、天保10年(1839年)に建造したと、手前の壁面に刻印されています。

このため池には、女人禁制の霊山 烏宿山から流れ出るきれいな天然水を頂いております。飲料水としてまた生活用水として、昔から利用させていただいています。

我が家にとってまさに命の水です。この水槽のことを、昔から「ふないご」と呼び「山からの水」を大切に利用してきました。

我が家の蔵です。

(左の写真)

この度、改装にあたって建築経過を調べたところ、江戸時代中期、寛政3年(1791年)に建築されたものであることが確認されました。

こうして、ご先祖様に残して頂いたものは、今後も大切にしたいとの思いから外壁を修復しました。(2009年5月)

天領日田の干ばつの危機(大飢饉の恐れ)を防いだと云われる、烏宿神社。その中腹にある御池の水(幻の水と呼ばれていた)で体を清めて、標高550メートルの山頂にある神社をめがけ駆け登ります。

神社の境内では参拝者およそ30人全員で記念写真です。参拝者の中には、福岡市や北九州市など遠方から駆けつけた方もいらっしゃいました。